最近考えてたんだけど、「知能」ってどこから来るんだろう?

ニューラルネットワークをゼロから作ってみるのも面白いけど、正直、もっと面白いのは個々のニューロンを見て、なんでこんな「賢くない」部品が無数に集まると、全体として賢い判断ができるようになるのかって考えることなんだよね。これって、なんか不思議じゃない?

機械学習とかAIの開発の道のりって、まるでSF小説みたいでさ。山あり谷あり、大発見があって、クライマックスが来て、で、続編が待たれる、みたいな。この旅の中で、僕らは想像もつかないような技術革新や発見を見てきたけど、それだけじゃなくて、「知能の起源って何?」みたいな、哲学的な問いにもぶち当たるようになったんだ。

要するに、どういうこと?

先に結論っぽいことを言っておくと、知能っていうのは、個々の部品(ニューロン)に宿ってるわけじゃない。むしろ、その無数の部品がどう繋がって、どう相互作用するかっていう「ネットワーク」そのものから生まれてくる、っていうのが今のところの答えに近いんだと思う。一つ一つはただのスイッチみたいなもんなのにね。

じゃあ、そもそも「賢い」って何なんだ?

これから「知能」とか「賢い」って言葉をいっぱい使うから、一旦ここで、どんな状態を「賢い」って呼ぶのか、ざっくり定義しておこうか。じゃないと、話がごちゃごちゃしちゃうからね。だいたい、専門家の間では3つの基準で考えられてるみたい。

- 適応能力 (C1): 経験から学んで、新しい環境でも目標を達成するために自分の行動を変えられること。まあ、学習して適応する力だね。

- 問題解決と推論 (C2): 周りの状況を理解して、知識を整理して、論理的に考えて、新しい問題でも解決できること。ただ覚えるだけじゃなくて、応用する力。

- コミュニケーション (C3): 他のエージェント(人間とか他のAIとか)と効果的にやりとりできること。一方的に話すんじゃなくて、対話できるってことだね。

この3つが揃ってると、「お、こいつは知的だな」って感じになるわけだ。うん、だいたいそんな感じ。

知能の源泉、人間の脳にヒントがあった

昔の機械学習モデルって、実は結構大きな問題を抱えてたんだ。それは、「隠れた情報」を自分で見つけられないこと。例えば、家の価格を予測するモデルを作るとするじゃない?物件の「縦の長さ」「横の長さ」「高さ」みたいなデータを直接モデルに突っ込んでも、ある程度以上は賢くならない。なぜだと思う?

実は、モデルは「家の価格は、与えられた長さと直接関係があるはずだ」って素直に思い込んじゃうから。でも、実際には「縦×横」で計算できる「面積」っていう、隠れた要素が価格にめちゃくちゃ影響してたりする。この「面積」みたいな新しい情報をデータから作り出す作業を「特徴量エンジニアリング」って呼ぶんだけど、昔はこれをデータサイエンティストが必死に考えて、手作業で追加してたんだよね。

これじゃあ、モデル自身が学習してるってより、人間が知恵を授けてるだけ。AIっていうには、ちょっと物足りない。そこで研究者たちが目をつけたのが、地球上で最も効率的でパワフルな知的マシン、そう、「人間の脳」だったんだ。

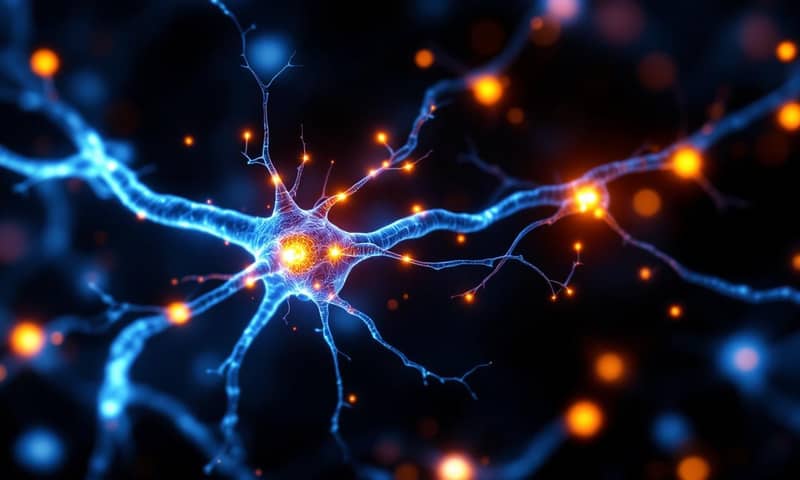

人間の脳って、約860億個ものニューロン(神経細胞)があるって言われてる。で、もっとすごいのが、そのニューロン同士の繋がりであるシナプスの数。なんと、1000兆近くあるらしい。もう意味わかんない数だよね。じゃあ、知能ってどこにあるんだろう?ニューロン一個一個?それとも、このネットワーク?あるいは、ただの数?

驚くほど単純なニューロンの仕事

人間の脳って、すごく複雑に見えるけど、その一番根本にあるニューロン一個の働きを見てみると、びっくりするくらい単純なんだ。やってることは、だいたいこんな感じ。

- 信号を受け取る:まず、他のニューロンから「樹状突起」っていうアンテナで信号(神経伝達物質)を受け取る。

- 信号を処理する:受け取った信号によって、ニューロン内部で小さな電気が発生する。ある信号はニューロンを「興奮」させて発火しやすくするし、別の信号は「抑制」して発火しにくくする。細胞体っていう本体部分が、まるで小さな計算機みたいに、これらの電気信号を全部足し算するんだ。

- 発火するか決める:足し算した結果が、ある決まった「しきい値」を超えたら、ニューロンは「発火」する。発火っていうのは、自分自身の電気信号(活動電位)を「軸索」っていう長い尻尾みたいな部分を通って、次のニューロンに送り出すこと。

…たったこれだけ。本当に、これだけなんだよ。でも、この単純作業をするやつが何十億、何百億と集まって、複雑な情報を一斉に処理すると、なぜか全体として報酬(快感ホルモン)や罰(不快ホルモン)に基づいて学習したり、環境の変化に対応したりっていう、めちゃくちゃ「知的」な振る舞いを見せるようになる。

ここで一度立ち止まって考えてみてほしいんだけど、じゃあ、ニューロン一個の振る舞いって、さっきの知能の基準に照らして「賢い」と言えるんだろうか?

答えは、完全にノーだ。

- 適応能力(C1)はない:ニューロンの信号処理は、あらかじめプログラムされた生化学的な反応。経験から学んで行動を「適応」させてるわけじゃなく、入力がしきい値を超えたら発火するっていう、ただの機械的な結果でしかない。

- 問題解決(C2)もできない:やってるのは単純な足し算としきい値判定だけ。環境を認識したり、知識を表現したり、論理的に推論したりは全くしてない。これは計算であって、問題解決じゃない。

- コミュニケーション(C3)も怪しい:信号を伝達はしてるけど、これは一方的な電気信号のリレー。相手を理解して文脈に応じて反応するような、知的な対話とは程遠い。

そう、面白いことに、個々のニューロンは全く知的じゃない。でも、その集合体である脳は、間違いなく知的だ。この「単純なエージェントの集合が全体として知的な振る舞いをする」っていう美しい性質が、ウォーレン・マカロックみたいな先駆者たちにインスピレーションを与えて、現代の「人工ニューラルネットワーク」の基礎になったんだ。

パラダイムシフト:人工ニューラルネットワークの登場

じゃあ、脳を真似して作られた「人工ニューラルネットワーク(ANN)」って、具体的にどうなってるんだろう。名前の通り、これも「人工ニューロン」っていう基本ブロックのネットワークなんだけど、生物のニューロンとは結構違う。まあ、片方は有機物で、もう片方はソフトウェアと数式だからね。

その違いをざっくり比較してみると、こんな感じかな。

| 比較項目 | 生物のニューロン | 人工ニューロン(パーセプトロン) |

|---|---|---|

| 正体 | 生き物。ウェットウェアだね。タンパク質とかでできてる。 | コードと数学。完全にソフトウェア。シリコンの上で動く。 |

| 処理方法 | 電気と化学物質。結構アナログな感じ。イオンが行ったり来たり。 | 入力に重みをかけて、足して、活性化関数を通す。デジタルで、計算そのもの。 |

| 学習方法 | シナプスの繋がりが強くなったり弱くなったり。経験で物理的に変わるのが面白い。 | バックプロパゲーション(誤差逆伝播法)で重みを更新。数学的な最適化だね。 |

| 単体の知能 | ゼロ。でも集団だと…まあ、見ての通り。笑 | こっちも単体じゃただの計算機。賢さはネットワークから生まれる。 |

人工ニューラルネットワークも、基本は同じ考え方。入力層があって、中間層(隠れ層)にたくさんの人工ニューロンがいて、出力層がある。前の層の出力が、次の層の入力になるっていうのを何層も繰り返す。こうやって層を深くしたのが、いわゆる「ディープラーNING」だね。

昔は人間がやっていた「特徴量エンジニアリング」みたいな作業を、この多層構造が自動でやってくれるようになったんだ。最初の層は単純なパターン(画像の輪郭とか)を捉えて、次の層はそれらを組み合わせて少し複雑なパターン(目や鼻)を、そしてさらに次の層はもっと複雑な概念(顔全体)を認識していく、みたいな感じで。

このおかげで、AIは人間がヒントを与えなくても、データの中から勝手に重要な特徴を見つけ出して学習できるようになった。これは本当に大きなパラダイムシフトだった。日本でも、理化学研究所(理研)のAIPセンターみたいなところで、こういう根本的な研究がどんどん進んでる。

でも、まだ終わりじゃない。本当の「知能」への問い

ここまで来て、シンプルな計算ブロックの集まりが、自然言語処理とか、画像認識とか、記憶、推論みたいな、とんでもないタスクを実行できる理由は、なんとなくわかってきた気がする。最近話題のChatGPTみたいな大規模言語モデル(LLM)も、基本的にはこういうディープニューラルネットワークがベースになってるわけだし。

でも、まだ疑問は残るよね。これらのモデルが特定のタスクですごい性能を発揮するのはわかったけど、それって本当に「知的」と呼べるんだろうか?

例えば「推論」。最近のLLMは、確かにそれっぽいことができるようになった。でも、それは本当に人間みたいに論理的に「思考」している結果なのかな?それとも、ただ膨大なデータの中から、統計的に最もそれらしい答えのパターンを生成しているだけなんだろうか。

この問いは、まだ誰も明確な答えを持っていない。僕らが作っているものが、本当に知能なのか、それとも知能の驚くほど精巧なシミュレーションなのか。その探求は、まだ始まったばかりなんだ。

みんなはどう思う?一個一個は賢くないのに、集まると知能が生まれる例って、他に何か思いつく?アリの巣とか、人間の社会とかもそうかな。よかったらコメントで教えてよ。