ChatGPT-5、来たね。

ついに来たか、GPT-5。そんな感じ。

周りは結構騒いでるけど、正直、GPT-4oの時ほどの衝撃はないかな。でも、使ってみるとじわじわ分かるタイプの進化かもしれない。今回のやつは、単に賢くなったっていうより…「気の利き方」が変わった、みたいな。

なんか、ただの番号更新じゃないのは確か。

要するに、何が変わったの?

一言で言うと、「こっちが頑張らなくても、あっちが必要な時に深く考えてくれるようになった」ってことかな。あと、無駄話が減った。これはすごく大きい。

もうちょっとだけ具体的にメモしとくと…。

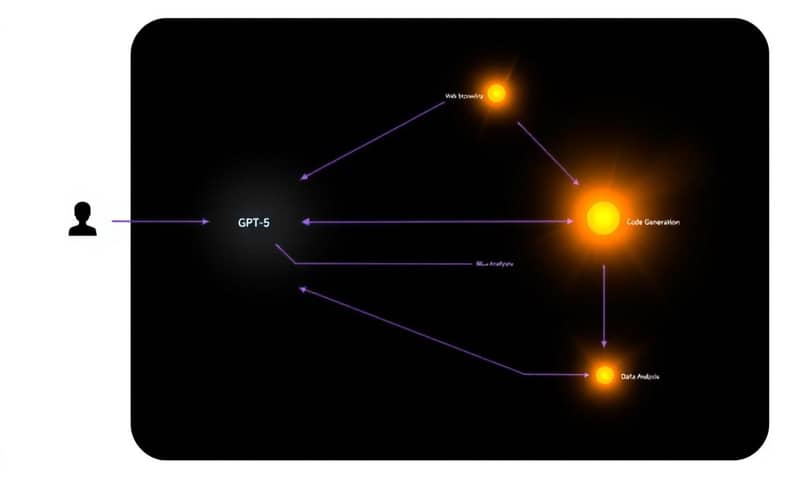

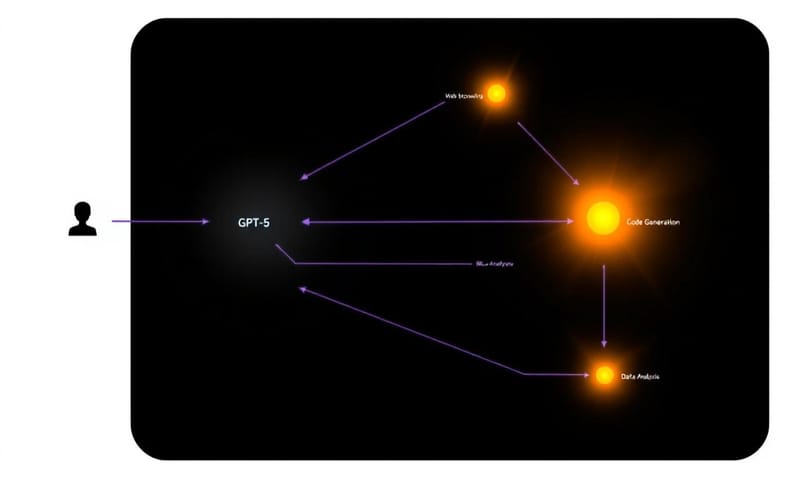

- 考えるモデルを、もう選ばなくていい。 これが一番大きいかも。標準でGPT-5が動いてて、難しい質問だとAIが勝手に「よし、本気出すか」って感じで思考を深めるらしい。こっちはただ質問を投げるだけ。楽だね。もちろん、有料プランなら手動で「GPT-5 Thinking」っていう本気モードも選べるけど。

- ウソが減った、らしい。 OpenAIのテストだと、事実と違うことを言う、いわゆる「ハルシネーション」がGPT-4oより4割以上減ったとか。だいたい半分近くか…。これは助かる。でもまあ、鵜呑みは禁物。結局、最終チェックは人間の仕事。

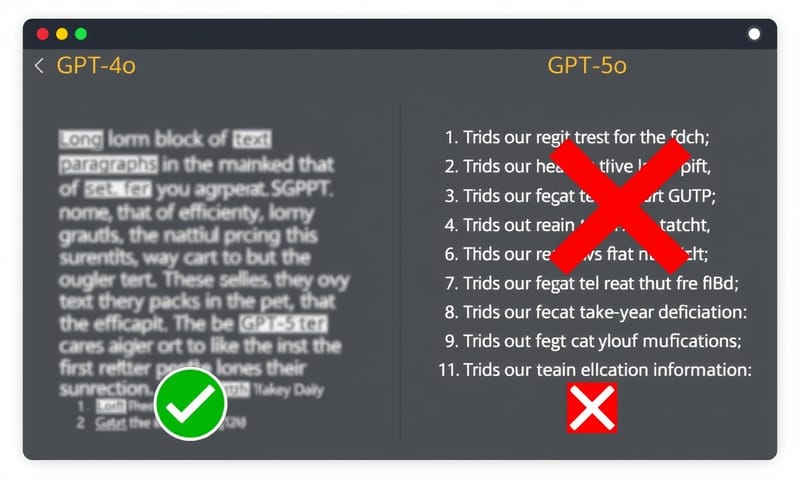

- アウトプットが短い。でも濃い。 これも重要。同じことを説明するのに、GPT-4oとかより50%から80%も少ない単語数で済むことがあるらしい。つまり、だらだらした前置きとかが減って、要点だけくれる感じ。プロンプトに色々詰め込めるようになるから、結構ありがたい。

- APIに新しい「ダイヤル」がついた。 開発者向けの話だけど、「reasoning(思考の深さ)」と「verbosity(おしゃべり度)」を調整できるようになった。とりあえず速さが欲しい時は思考を浅く、じっくり分析させたい時は深く、みたいな使い分けができる。これは面白い。日本の開発者コミュニティ、例えばQiitaあたりでも、このAPIの「reasoning」ダイヤルをどう使うか、すぐに議論が白熱しそう。

で、結局どれを使えばいいの?

まあ、状況によるよね。ちょっと整理してみた。

| モデル | 得意なこと | 個人的な感想 |

|---|---|---|

| GPT-5 (標準) | 普段の仕事、コーディング、企画の壁打ち | もう全部これでいいんじゃないかな。勝手に頑張ってくれるし。こっちが意識しなくていいのが最高。 |

| GPT-5 Thinking | 仕様策定、データ分析、バグ修正みたいな「間違えられない」タスク | 有料プランの特権。ここぞという時に使うお守りみたいな感じ。予算とか、セキュリティに関わることとかね。 |

| GPT-4o | 簡単なチャット、素早い下書き | うーん、もう過去のモデルって感じかな…。でも反応速度が重要な、ただのチャット相手としてはまだ現役かも。 |

| o3 (旧GPT-4) | パズルみたいな特殊な問題 | 正直、もう出番はほとんどない気がする。すごく回りくどい答えが欲しい、みたいな特殊な趣味がない限りは…。 |

OpenAIの公式ヘルプセンターとか見ても、基本は新しいGPT-5を推奨してる感じ。まあ、当然か。

GPT-5が「うまい」使い方、5つのメモ

ただ使うだけじゃもったいない。いくつか試して「おっ」と思った使い方をメモしておく。

1. SQL生成が、かなりマシになった

前は微妙に間違ってたり、効率の悪いクエリを平気で出してきたけど、GPT-5、特にThinkingモードはかなり賢い。守れるコードを書いてくれる。

- やること: テーブル定義(スキーマ)と、やりたいこと(ビジネス上の質問)をちゃんと教える。「`SELECT *`は禁止」って一言添えるのがコツ。

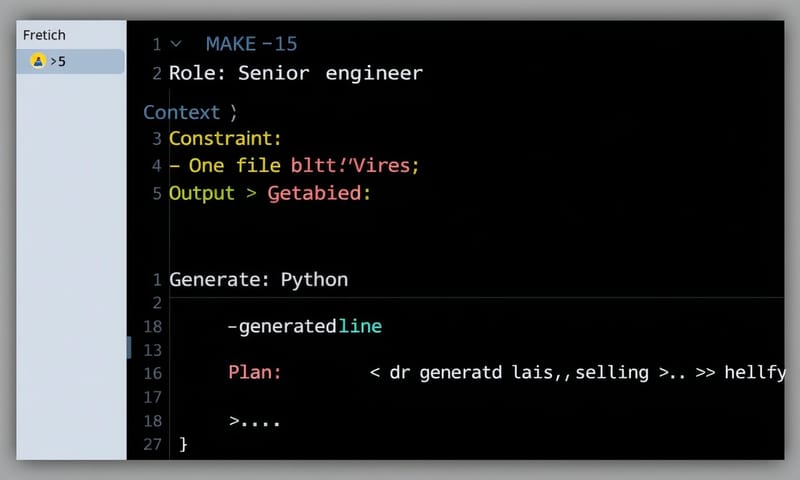

- プロンプトの骨子:

役割:シニアデータエンジニア

コンテキスト:テーブル定義はこれ。

質問:「過去30日で支払い失敗が多かった顧客トップ10を教えて」

制約:`SELECT *`禁止。必要ならインデックスの提案もして。

こうすると、ちゃんと考えてCTE(共通テーブル式)使ったり、インデックスの提案までしてくれる。そのままじゃなくても、たたき台として十分使えるレベル。

2. 「計画 → コード → テスト」を一気に

アウトプットが簡潔になったおかげで、1つのプロンプトにたくさんの指示を詰め込める。これが地味に便利。

- やること: コードを書かせる前に、「まず5つの箇条書きで計画を立てて」と強制する。テストケースとリスクも書かせる。

- プロンプトの骨子:

役割:シニアエンジニア

ゴール:動く最小限のコードとテストを作る

制約:最初に箇条書きで計画を提示。コードは1ファイルで。テストは3つ(正常系1、異常系2)。リスクと次のステップも2つずつ挙げる。

こうすると、AIが暴走しにくい。ちゃんとステップを踏んでくれるから、こっちもレビューが楽。

3. 「Deep Research」で裏付けのある調査を

これはもう、ただのチャットじゃない。ChatGPT内にある「Projects」機能で作業スペースを作って、そこに資料を放り込んでおく。で、「Deep Research」機能を使ってWebで調べさせると、ちゃんと引用元付きでレポートをまとめてくれる。

- やること: プロジェクトごとに「Project」を作る。調査テーマを投げて「Deep Research」を実行させる。

- プロンプトの骨子:

役割:リサーチアシスタント

ゴール:引用付きの要約と比較表を作成

トピック:「2025年、オンデバイスで使えるオープンソースの小規模言語モデル」

制約:信頼できる情報源を使い、リンクを記載。表形式でまとめること。

これは本当にアシスタントみたいに動いてくれる。ちゃんと出典をチェックする必要はあるけど、ゼロから調べるより何倍も速い。

4. とりあえず「クイックな答え」を先に聞く

GPT-5は自動で思考を深くしてくれるけど、こっちが急いでる時もある。そういう時は、先に簡単な答えをもらうのがいい。

- やること:「まず簡単な答えを。その後、じっくり考えた詳細な答えをください」と頼む。

これで、スピードと正確さの両方を取れる。特に「GPT-5 Thinking」モードを使うときは、このやり方が時間もクレジットも節約できて良い。

5. APIで「思考の深さ」をコントロールする(開発者向け)

これはまあ、自分で何か作ってる人向けの話。

- やること: APIを叩くときに、`reasoning={"effort": "minimal"}` を指定して素早い下書きを作らせる。そして、その結果をユーザーが確認した後、今度は `reasoning={"effort": "high"}` で再実行して、より精度の高い答えを生成させる、みたいな流れ。

こういう細かい制御ができるようになったのは、実用的なアプリを作る上ですごく重要だと思う。

よくある失敗と、ちょっとしたコツ

見てて「もったいないな」って思う使い方。

- 失敗:10ページのPDFを丸ごとコピペして「要約して」。…これ、だいたい失敗する。AIも混乱するから。

- コツ:先に「150トークン以内で、箇条書きで要点をまとめて」みたいに、AIが扱いやすい形に圧縮させてから本題に入る。

- 失敗:最初の答えを鵜呑みにする。

- コツ:「他のアプローチを2つ、それぞれのメリット・デメリットと一緒に提案して」と頼んで、比較検討させる。

- 失敗:AIに延々と語らせる。

- コツ:「180字以内で」とか「JSONで返して」みたいに、出力形式にキャップをかける。

まとめ、というか今の気持ち

GPT-4oは速くてすごかった。o3は賢かった。で、GPT-5は…なんだろうな。「速さ」と「深さ」と「簡潔さ」のバランスがいい感じ。

特に、「Thinking」モードが必要な時にだけ使えるっていうのが、すごく現実的。

あと、「Projects」とか「Deep Research」みたいな周辺機能と組み合わせると、本当にただのチャットウィンドウじゃなくて、一人の「同僚」みたいに振る舞い始める。ちょっと変だけど、すごく有能な同僚。そんな感じがする。

さて、あなたならGPT-5で、最初に何を試してみたいですか?もし面白い使い方を見つけたら、どこかで教えてください。