最近よく聞かれるんだけどさ、「AI、なんかうまく使えないんですよね」って話。特に、普段仕事ができる、頭のいい人ほど、なぜかAIの前で固まっちゃう。なんでだろうね。この前も、知り合いのマーケティングディレクターが3日かけて作った新商品のローンチ戦略、その同僚はAI使って30分で、しかもほぼ同じクオリティのもの作ってた。タイムラインからコンテンツカレンダー、予算の内訳まで全部込みで。

これ、別に技術的なスキルの差じゃないんだよね。正直、一番大事なのは「考え方」、マインドセットの問題。生成AIの仕組みって、一見するとめちゃくちゃシンプル。インプット → 変換 → アウトプット。こっちが材料(文章とか、データとか、要件とか)を渡すと、AIがそれをこねくり回して、全く新しい何かを作ってくれる。でも、このシンプルさの裏に、今までの仕事のやり方を根底からひっくり返すような変化が隠れてるんだよな。

なんでAI、うまく使えないんだろう?

多くの人がつまずくポイントって、だいたい決まってる。みんなAIをGoogle検索の延長みたいに考えちゃうんだ。「ソーシャルメディアマーケティングについて教えて」みたいな感じで。でも、今のAIって単なる検索エンジンじゃない。コンテンツの生成エンジンであり、問題解決の相棒であり、仕事の共同作業者なんだよね。

この違いが、まあ、致命的。検索的な思考だと、漠然とした質問をして、漠然とした答えが返ってきて、「うーん、使えないな」で終わっちゃう。でも、本当に価値を引き出すには「生成」的な思考が必要なんだ。

ネットでよく見る「プロンプトのコツ10選」みたいな記事も、もちろん役には立つ。でもね、あれは料理でいう「火加減の調整テクニック」みたいなもの。そもそも「何を作るか」が決まってないと、宝の持ち腐れになっちゃう。そう、多くの人が「どう聞くか」に集中しすぎて、「何を手に入れたいのか」を明確にするところをすっ飛ばしてる。AIはこっちの明確さを映す鏡だから、こっちが混乱してると、混乱した答えしか返してくれない。マジで。

だから今日は、プロンプトの書き方みたいな小手先のテクニックじゃなくて、その前段階。成果を出すための根本的な考え方、「結果から逆算する」アプローチについて話そうと思う。これさえ分かれば、AIとの付き合い方が劇的に変わるはずだから。

先說結論:AI活用は「欲しい結果」から逆算して考えろ

AIを使いこなす上で一番大事なスキルは、プロンプトの書き方じゃなくて、「欲しい結果から逆算して思考する能力」だ。これに尽きる。

プロンプトを打ち込む前に、一瞬だけ立ち止まって、自分にこう問いかけてみてほしい。

「もしAIがこの作業を100%完璧にやってくれたら、今、自分の手元には何があるだろう? で、自分はそれを次にどう使うんだろう?」

これが「結果から逆算する」思考法。プロセスに迷う前に、まずゴールとなる「成果物」を具体的にイメージする。そうすれば、やるべきことが全部見えてくる。具体的には、4つのステップに分かれるんだ。

「良いアウトプット」(何が欲しいかを知る)、「良いインプット」(適切な文脈を与える)、「良いプロンプト」(効果的に伝える)、そして「良いモデル」(正しいツールを選ぶ)。この4つ。じゃあ、一つずつ見ていこうか。

怎麼做:AIを使いこなすための4つのステップ

ステップ1:まずは「完璧な成果物」をイメージすること [Good Output]

戦略的に考えるっていうのは、「何をすべきか?」と問うことじゃない。「具体的にどんな成果物が欲しいか?」と問うことだ。AIに「手伝って」とお願いするんじゃなくて、「これを作って」と依頼しなきゃダメ。

例えばさ、25歳から35歳の女性をターゲットにしたスキンケア美容液のローンチ計画をAIに手伝ってほしいとする。ここで、「ローンチ計画を手伝って」って聞いちゃうのが一番ダメなパターン。そうじゃなくて、自分が欲しい「成果物」の形を具体的に想像するんだ。

- それは、日付とタスクが並んだプロジェクトのタイムライン?

- それとも、SNS投稿用のコンテンツアイデアリスト?

- はたまた、キャンペーンで使うビジュアルのコンセプト案?

「フォーマット」が明確で、「品質」が測れて(例えば「網羅的」とか「実行可能」とか)、そして「自分の次のアクション」に直結していること。これが「良いアウトプット」の定義。例えば、「25~35歳女性向け美容液のローンチタイムラインを、[日付 | チャネル | コンテンツ種別 | 目的] の表形式で作成して」みたいにね。ここまで具体的にすれば、AIも迷わない。

ステップ2:次に、AIに「良質な材料」を渡す [Good Input]

AIはエスパーじゃないから、こっちの頭の中は読めない。本当に実用的な結果が欲しければ、こっちから必要な情報をちゃんと渡してあげないといけない。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、意外とみんなやらないんだよね。

さっきのスキンケアの例で言えば、最低でもこれくらいは伝えたいところ。

- 商品:夜用の美容液で、ベタつかない速乾性のテクスチャーが売り。

- 顧客:都市部に住む25~35歳の女性。スキンケアへの関心が高い。

- 目的:まずは認知度を上げて、トライアル購入を促したい。

- チャネル:主にInstagramとTikTokを使う。

- ブランドの声:モダンで、親しみやすく、リアルな感じ。

インプットの質がアウトプットの質を決める。もう、本当にこれだけ。でも、長々と書けばいいってもんでもなくて、誤解されない程度に、簡潔にまとめるのがコツかな。

ステップ3:そして「伝わる聞き方」をする [Good Prompt]

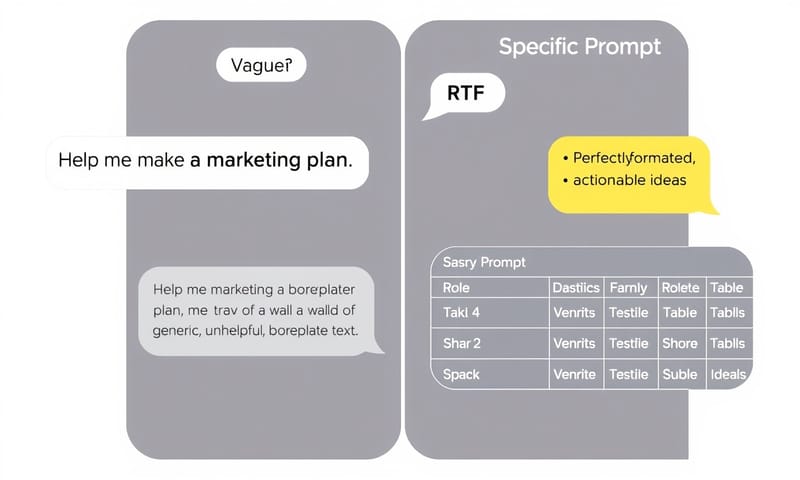

ここでやっと「プロンプト」の話になる。どうやってAIに意図を伝えるか、だね。いろんなフレームワークがあるけど、個人的によく使うのは「RTF」っていうやつ。シンプルで使いやすい。

- R (Role):役割を与える → 「あなたは〇〇の専門家です」

- T (Task):タスクを命じる → 「〇〇を作成してください」

- F (Format):形式を指定する → 「〇〇の形式で出力してください」

これらを組み合わせると、こんな感じのプロンプトが出来上がる。

「あなたは、コスメのマーケティング専門家です。都市部に住む25~35歳女性向けの美容液のローンチプランを作成するのを手伝ってください。低予算で、InstagramとTikTokに注力します。結果は、[タイムライン | チャネル | コンテンツ | 目的] の項目を含む表形式で提示してください。」

どう? さっきの漠然とした質問とは全然違うでしょ。ここまでやれば、AIはかなり精度の高い「たたき台」を出してくれる。プロンプトって、もはや特別なスキルじゃなくて、これからの時代を生きる上での必須教養みたいなもんだと思うよ。

ステップ4:最後に「最適なAI」を選ぶ [Good Model]

考え方が身について、欲しいものが分かって、聞き方もインプットも準備できた。最後のピースは、「その仕事を誰に頼むか」。AIの世界で言えば、「どのモデルに頼むか」ってことだね。

チームで仕事する時と同じで、AIもそれぞれ得意なこと、苦手なことがある。適材適所で使い分けるのが、生産性を上げる一番の近道。よく使われるものをざっくり比較してみると、こんな感じかな。

| AIモデル | 得意なこと / 特徴 | どんな時に使う? |

|---|---|---|

| ChatGPT (OpenAI) | まあ、なんでも屋だよね。汎用性が高くて、複雑な文脈の理解も得意。会話の記憶力もいいし。ただ、時々優等生すぎる回答が返ってくるのが玉に瑕かな。 | 企画の壁打ち、メールのドラフト作成、アイデアの要約、フォーマット変換とか、だいたい何でもいける。迷ったらまずコレ。 |

| Claude (Anthropic) | 長い文章を読ませるなら、断然こっち。マジで得意。議事録の要約とか、何十ページもあるPDF資料の分析とかね。自然で優しいトーンの文章を書くのも上手い。 | 長文資料の読解・要約、元のトーンを保ったままのリライト、コンテンツの感情分析なんかに向いてる。 |

| Gemini (Google) | やっぱりGoogle製品との連携が強い。Gmailの下書きとか、スプレッドシートの整理とか、そういう日常業務に組み込みやすい。最新情報の検索を絡めた回答も得意分野。 | リサーチ、Googleドキュメント/Gmail/スプレッドシートとの連携、情報源を明記してほしい回答が欲しい時。 |

| 画像生成AI (DALL·E, Midjourneyなど) | これはもう、絵を描かせたいときだね。言葉で説明したアイデアをビジュアルにしてくれるやつ。Midjourneyは芸術的、DALL·Eは言語の指示に忠実、みたいな個性がある。 | 企画書に入れるイメージ画像、SNS投稿用のビジュアル、キャンペーンの絵コンテ、ブログのカバー画像作成とか。 |

| その他の特化型 | あ、あとGrokっていうのもあるけど、これはX(旧Twitter)上のリアルタイムな話題に強いみたい。日本ではまだちょっと特殊かな。あと研究論文の検索ならPerplexityとか、色々ある。 | トレンド調査(Grok)、学術リサーチ(Perplexity)みたいに、特定の目的があるときに探してみると面白い。 |

この辺の話は、海外のテック系ニュースと日本の状況で少し温度差があるかもね。例えば、日本ではまだClaudeの知名度がChatGPTほどじゃなかったり、企業の導入事例も野村総合研究所(NRI)の調査とか見ると、やっぱりChatGPTが先行してる感じ。でも、個人の使い方としては、目的に合わせてツールを切り替えるっていう視点は絶対持っておいた方がいい。

作った後も大事:フィードバックして改善する

AIは一発で完璧な答えをくれる魔法の箱じゃないからね。出てきたアウトプットを鵜呑みにせず、ちゃんと自分の目でチェックして、改善していくっていう地味な作業が結局は一番大事。

出てきた結果を見て、「あれ、ここの部分、ちょっと曖昧だな」とか「もっと具体的にしてほしいな」って思ったら、すかさず追加で指示を出す。例えばAIが「バイラルするTikTokコンテンツを作る」みたいなフワッとしたことを言ってきたら、「じゃあ、うちの商品とターゲット顧客に合った動画の具体例を3つ教えて」って突っ込む感じ。

このやり取りを繰り返すことで、AIはどんどん賢くなるし、自分も「どう指示すればいいか」が分かってくる。急がば回れ、だね。

あと、うまくいったプロンプトは絶対に保存しておくこと。目的別とか、クライアント別とかでタグ付けして、自分だけの「プロンプト辞典」を作っておくと、次からゼロベースで考えなくて済むから、めちゃくちゃ楽になるよ。

まとめのようなもの

結局のところ、AIをうまく使うってのは、ただ良いプロンプトを書く技術じゃないんだよね。

- 自分が本当に「何が欲しいのか」を知っていること。

- それを「どう明確に依頼するか」を知っていること。

- 仕事に合わせて「どのツールが最適か」を知っていること。

- そして、出てきた結果を「どう改善していくか」を知っていること。

こういう、もっと根本的な仕事の進め方の話なんだと思う。

よく言われるけど、AIは思考を「肩代わり」するものじゃなくて、「増幅」するものなんだよな。だから、ダメな考えをAIに入れても、ダメな結果がより速く、より大量に出てくるだけ。逆に言えば、良い思考を持っていれば、その価値を何倍、何十倍にもしてくれる。そういうパワフルな相棒だってことだ。

…と、まあ色々話してみたけど、みんなはAI使うとき、どんなことで一番つまずく? もしよかったら、コメントとかで教えてよ。